长三角地缘相近、人缘相亲。随着长三角一体化不断纵深,居民文化消费水平持续提升,三省一市在推进文化产业一体化方面作出了积极有益的探索,创造了诸多可复制、可推广的经验,长三角文化产业一体化已初具规模。

面向“十四五”,在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下,江南优秀传统文化如何传承和创新?该如何续写长三角文化产业一体化发展新篇章?《国际金融报》记者就相关问题专访了南京大学长三角文化产业发展研究院院长、南京大学文化和旅游研究基地主任顾江。

顾江

南京大学长三角文化产业发展研究院院长

南京大学文化和旅游研究基地主任

《国际金融报》:通过您的调查研究,长三角的文化产业发展呈现怎样的特点和趋势?

顾江:长三角凭借雄厚的金融实力和资本运作优势以及国际贸易前沿阵地优势,在历史文化积淀深厚的基础上,形成了以上海、南京、苏州、杭州、宁波、合肥为代表,以文化市场要素健全、市场创新机制活跃为特点的长三角模式。

长三角三省一市文化产业发展的特点比较突出和清晰。上海文化金融比较发达,文化商贸以及高科技赋能文化业也比较突出。浙江民营文化企业资源丰富,包括旅游资源、特色小镇,互联网和文化产业结合方面表现也非常突出。江苏的旅游业发达,历史文化名城,包括像苏州这样具有特色的城市的品牌推广,以及像常州恐龙园主题公园打造的文化旅游名城做的都比较好。安徽则形成了以科大讯飞为代表的高科技企业带动文化业的发展,再加上安徽的特色农业,包括乡村旅游等。这些其实都有既有共性,又有每个地方发展的独到之处。

同时,长三角地区高校众多,人才资源和教育资源非常丰富,拥有着丰富的文化产业方面的创新人才。此外,长三角文化消费能力特别强,基本占据了全国文化消费的三分之一。长三角消费的拉动效应和带动效应明显,特别是基于互联网平台的新消费具有非常有大的潜力。这些都是长三角地区文化产业的显著特点。

经过十多年的发展,长三角在文化体制改革、一体化平台建设、文化市场监管等方面创造了诸多可复制、可推广的经验,长三角文化产业一体化发展已经初具规模,在文化产品和服务、文化要素市场、文化市场环境等方面初步实现了一体化。

《国际金融报》:您认为该如何推动长三角之间的文化产业资源协同开放,共创长三角文化品牌?

顾江:长三角文化产业的资源共享,可以先通过一些平台等载体联合驱动,使文化资源能够在更大区域范围内,依托更强大的品牌推广做得更好。资源要打破行政壁垒,变成公共文化服务产品,更多需要依赖于这种文化资源的平台。

第三届长三角文博会不仅发布《长三角文化产业发展蓝皮书》,还成立了“长三角文化产业投资联盟”和“长三角数字出版协同创新平台暨长三角数字出版创新发展联盟”。这两个平台的建立,是四方充分发挥各自所在地区的综合优势、资源及能力,通过资本和优质文化项目的高效对接,有利于文化产业项目借助资本的力量做强、做大。

在资源的开发利用中,政府未来出台的政策需要更多倾向于从长三角领域来思考,而不是仅仅局限于本地的产品生产、供给和服务。

长三角资源的融合和共享,都有可能形成整个长三角范围内的互动效应,能拉动衣食住行游购娱全行业的发展,更充分地体现拉动效应和互补效应。

当然,在资源开发过程中也要考虑到合理利用和开发,可以先从竞争领域中,选择资源充分利用的领域先开放、共享,然后逐步把更多的带有地方垄断或带有地方所属的资源慢慢释放出来。在此过程中,长三角一体化进程也会不断加快,进而深度推进更广范围的资源的利用。

《国际金融报》:长三角文化产业链应该如何整合,实现产业一体化升级?

顾江:长三角文化产业链的整合依托于行业龙头企业。因此,首先要推动区域内的龙头企业开展合作和资本连接,进一步提高行业集中度,进而带动地方园区发展,让更多中小微企业能够配合龙头企业实现生产上的互补,和大企业直接形成一种有效的产业链供给和联动,逐步完善产业链。

换言之,要更多依靠龙头企业或者是“独角兽”企业,在长三角产业链中形成集聚效应,逐渐提高长三角的功能区块,如生产装备制造业、文化贸易服务业等的集聚度。产业链的完整程度越高,竞争能力和竞争优势就越能突出。

《国际金融报》:如何推动政府协助文化企业联动发展,加速长三角文化产业一体化发展格局?

顾江:从政府层面看,需要思考出台具有共享性、能够带动全局发展的相关政策。建立共享平台,可以加速破除行政壁垒和各自为政,减少恶性竞争。

同时,长三角需要建立统一的协同流通的平台,以加速人才资源的配置和教育资源的合理的分配,进而解决很多地方缺乏人才的问题。

此外,平台的建设也要考虑文化科技的融合研究。文化科技融合的后劲,要通过技术性研究和技术平台的开发来形成共享。三省一市或可共同通过打造文化产业基金,提高技术性研究的投入水平。因为如果只靠市场化的企业,可能会造成实力不足和研究深度不够等问题。

总的来说,这些核心环节要能够在共享平台中打通,才能真正确保长三角文化产业的快速高质量发展。

《国际金融报》:长三角有很多历史悠久的非物质文化遗产面临着传承困难,您认为该如何加强文化遗产的保护传承,并赋予非物质文化遗产新的活力和市场价值?

顾江:首先,考虑加大文化传承人的扶持力度。这种扶持不光是给予补贴,而是使得传承的技艺能够和现代的技术结合起来,变成一个定制化、规模化或者批量化的生产,使效益大幅度提升。不光是文化传承的保护,传统企业能在传承基础当中创新发展更为重要。

其次,适当把这些非遗文化的科目写进教科书,对孩子进行基础性的教育和培养。在义务教育中,把我国优秀传统非遗文化适当地写进教科书,作为尝试课程或者科学普及的内容,有助于非遗文化能够在下一代内心当中生根开花。

最后,多增加非遗传承在应用方面的高质量展示,激发更多的社会资本和国家的专项资金融合起来,共同提高非遗文化对为当代人生活美学方面的影响。

《国际金融报》:在推动长三角文化产业一体化发展方面,您还有什么对策建议?

顾江:一是,长三角文化产业的人才政策要更加大力度。例如,对上海来说,针对比较重要领域的文化产业人才,户口限制是否可以适当放松。

二是,对企业家应该更给予更多的资金扶持,特别是政府扶持资金的平台支持。这种平台的支持不是传统意义上的专项基金,而更多的是一种股权或者融资租赁等新型的投资方式。加大对民营文化企业的投资力度,不要一谈到民营企业就不敢投,或者是裹足不前。

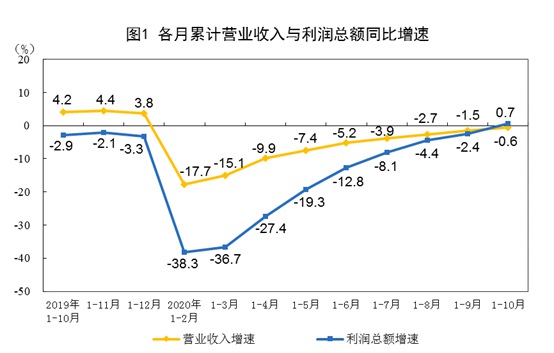

三是,资本市场要加快文化企业上市步伐和上市规模的推动,让经济比较发达的上海、杭州、苏州、南京、合肥等大城市的上市公司的规模和质量能够加大幅度提升。

最后,要加快长三角的交通,特别是“最后一公里”的布点布局的安排。对大型卫星城市等人群聚集地,加大“最后一公里”的基础设施的投入。这对城乡结合部或农村方面的消费拉动,有很大的提升作用。